锐特莱®(注射液磷酸特地唑胺)的简介

注射用磷酸特地唑胺是一种新型噁唑烷酮类抗菌药。作为第二代噁唑烷酮类抗菌药,特地唑胺的作用机制与第一代噁唑烷酮类抗菌药利奈唑胺相似:与细菌50S亚基上核糖体RNA的23S位点结合,从而阻止70S起始复合物的形成,抑制细菌蛋白质的合成。特地唑胺具有抗菌活性强、生物利用度高、半衰期长、给药剂量无需根据清除器官功能或给药途径进行调整等优点,是较为理想的抗菌药。

注射用磷酸特地唑胺的适应症为急性细菌性皮肤及皮肤软组织感染。适用于治疗由下列革兰氏阳性菌的敏感分离株引起的急性细菌性皮肤及皮肤软组织感染(ABSSSI):金黄色葡萄球菌(包括甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌 [MRSA]和甲氧西林敏感金黄色葡萄球菌 [MSSA]的分离株)、化脓性链球菌、无乳链球菌、咽峡炎链球菌群(包括咽峡炎链球菌、中间链球菌和星座链球菌)和粪肠球菌。

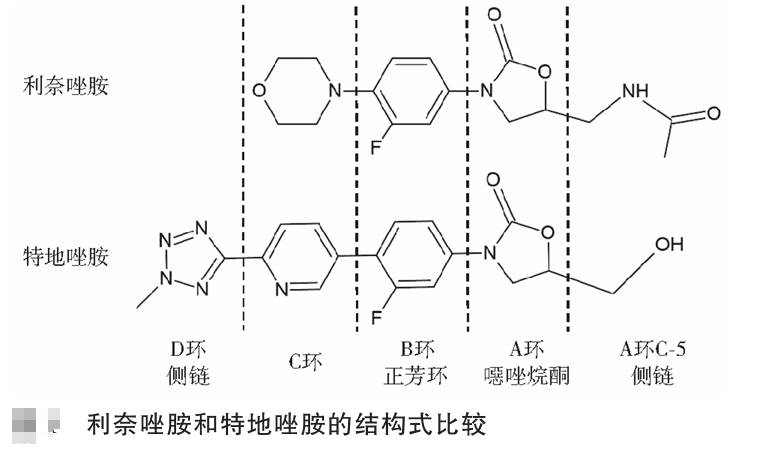

特地唑胺抗菌活性优于利奈唑胺,主要因其结构得到了优化。例如,特地唑胺结构中C环和D环的优化使其能够与50S核糖体亚基的肽酰基转移酶中心的上游区域形成另外的结合位点,其中对位D环增强了其与核糖体的结合,使得特地唑胺更有效地抑制蛋白质合成,并使其能够克服cfr基因的耐药机制;再者,特地唑胺A环C-5上体积较小的羟甲基取代基使其口服生物利用度增加、与单胺氧化酶 (MAO)的相互作用降低,在与cfr基因编码的A2503 残基的甲基化作用时具有更小的空间位阻。

利奈唑胺及特地唑胺结构式比较见下图。

注射用磷酸特地唑胺作为第二代噁唑烷酮类抗生素的代表,相比较于第一代利奈唑胺主要有以下优势:

1.活性倍增

对于利奈唑胺敏感金黄色葡萄球菌和肠球菌,特地唑胺的抗菌活性是利奈唑胺的4倍,对于利奈唑胺敏感头状葡萄球菌,特地唑胺的抗菌活性是利奈唑胺的16倍。对于利奈唑胺不敏感的革兰阳性球菌,特地唑胺的抗菌活性是利奈唑胺的 8~32倍。

2. 疗程缩短

特地唑胺6天每日1次vs利奈唑胺10天每日2次,疗程缩短近40%,显著提升依从性,降低医疗成本。

3.安全性突破

胃肠道耐受性优化:呕吐/腹泻发生率较利奈唑胺降低50%以上,关键源于对单胺氧化酶抑制较弱。

骨髓抑制风险低:无利奈唑胺的长期用药相关血小板减少症风险,适合延长治疗需求患者。

目前国内外有关特地唑胺的权威指南及专家共识推荐如下:

1.世界急诊外科学会(WSES)/全球外科感染联盟(GAIS)/《皮肤软组织感染患者的全球临床通路2022年》:特地唑胺,一种覆盖革兰氏阳性菌(包括MRSA)的新型噁唑烷酮,很有前途,用于治疗复杂性皮肤和软组织感染(SSTI),推荐剂量为200mg/d。

2.美国外科感染学会(SIS)《复杂皮肤和软组织感染的管理指南(2020年)》&世界急诊外科学会(WSES)/欧洲外科感染学会(SIS-E)《皮肤软组织感染的管理共识会议建议(2018年)》:对于复杂性皮肤和软组织感染(SSTI)患者,疑似或确诊的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)感染时,强烈推荐静脉给药特地唑胺。(1A级推荐)。

3.《耐药革兰氏阳性菌感染诊疗手册(第2版)(2022年)》:化脓性感染(疖/痈/脓肿)重度时切开引流,选特地唑胺等经验性治疗;针对手术部位感染,若发生 MRSA 感染的危险因素较多,应用特地唑胺等抗生素。坏死性筋膜炎(包括坏疽)应尽早请外科会诊,由于可能是复数菌(需氧菌和厌氧菌)混合感染或单细菌(A组链球菌、CA-MRSA)感染,经验性使用特地唑胺等抗生素。

4.美国感染性疾病学会IDSA《皮肤软组织感染的诊断与管理实践指南(2014年)》:特地唑胺对皮肤及软组织感染(包括MRSA)是有效的。

5.中国医药教育协会感染疾病专业委员会《抗菌药物药代动力学/药效学理论临床应用专家共识(2018版)》:特地唑胺对利奈唑胺耐药菌株仍可能具有抗菌活性,消化系统的不良反应和血小板减少症较利奈唑胺少。特地唑胺对肺上皮细胞衬液和肺泡巨噬细胞具有良好的渗透性,可有效用于肺炎的治疗。